在真实场景中,国产自主知识产权生态监测技术和设备能效到底如何?近日,在祁连山麓与河西走廊腹地,一场持续2025—2026年夏冬两季的生态监测大型综合试验正式拉开帷幕。

新型遥感无人机、生物观测智云犬、机载涡动相关系统……34套由我国自主研发的生态监测设备及技术在黑河流域“大展身手”,上演一场与国际先进设备的同台比武。

在生态环境部科技与财务司的指导下,中国21世纪议程管理中心(以下简称21世纪中心)围绕“典型脆弱生态系统保护与修复”重点专项(以下简称生态专项),组织实施“黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范(EcoTest)”。

这场大型综合试验聚焦20个相关国家重点研发项目,汇集50余家科研单位的力量,在黑河流域上、中、下游真实场景下,开展设备/技术联合验证/测试、空天地一体化生态监测、冰冻圈生态水文监测以及面向生态保护修复监管场景的应用示范,以硬核技术支撑国家生态环境监测和生态保护修复监管。

图为EcoTest野外场景。设备依次为机载涡动相关系统(左上)、生物观测智云犬(右上)、新型遥感无人机(左下)、研发的开路与闭路涡动相关系统比对(右下)。

EcoTest缘何启动?

EcoTest的启动,源于一场科研人员自发组织的行动。

“最初的念头很简单,我们这些承担‘十四五’国家重点研发项目的负责人,想寻找一个复杂场景开展设备联合测试。”北京师范大学教授刘绍民和几位项目负责人交流想法后,一拍即合。

科研人员将试验的目的地瞄准我国第二大内陆河黑河流域——这里具备复杂多样的地形、地貌和生态环境,从上游到中游、下游,涵盖冰雪/冻土、森林、草甸、农田、湿地、荒漠等多种生态系统,是验证生态监测设备与技术精准性、稳定性与环境适应性的理想应用场景。

长年来,一批科研学者扎根在黑河流域,为测试打下坚实的数据基础。

2007年,北京师范大学和中国科学院西北生态环境资源研究院开始搭建“黑河流域地表过程综合观测网”。目前,这张网络包括3个超级站、8个普通站共计11个站点,以及黑河遥感站一个生活基地,覆盖了流域的主要地表类型,由北京雨根科技有限公司负责设备标定与检修工作。

“观测网积累了近20年的生态多要素数据集,构建了‘天空地一体化’监测系统雏形,为天基、空基遥感与地面协同监测与验证提供了充分的数据支持和野外保障。”刘绍民介绍。

将“开展设备联合测试”的想法上报后,刘绍民等的建议得到了21世纪中心采纳,获得生态专项总体组中国科学院青藏高原研究所研究员李新、中国科学院空天信息创新研究院研究员刘良云等专家的支持。

21世纪中心牵头组织20个相关项目开展EcoTest,这其中不仅包括生态专项的16个项目,还涵盖地球观测与导航、地球系统与全球变化专项的4个项目,实现在关键应用场景中“抓集中、抓共享、抓节点和抓落地”,创新建制化集中攻关的科研组织模式。

“启动EcoTest的初衷,在于解决生态监测技术与装备研发所面临的短板。目前,我国存在部分高端生态监测设备及核心部件自主研发能力弱、复杂应用场景下设备稳定性不佳、设备环境适应性验证困难等问题,尚未形成空天地一体化监测技术体系,这些因素严重限制了我国生态监测技术的发展,也制约了生态保护修复监管能力的提升。”中国环境科学研究院副院长全占军表示。

2025年,生态环境部印发《国家生态环境监测网络数智化转型方案》,为进一步提升技术装备数智化能力、推进建成新一代国家生态环境监测网络提供明确指引。

随着越来越多科研力量的投入,EcoTest的意义已远超试验本身。

“EcoTest最开始的想法只是开展设备联合测试,随着加入设备的增多,我们开始考虑如何利用这些成套设备和技术,集成构建国产化的空天地一体化监测体系。构建监测体系后获取了大量数据,然后我们就探索利用这些数据,构建评估方法体系,服务到区域生态保护修复监管的具体业务中。”全占军向记者介绍。

一幅“打造生态监测技术与装备国家试验场”的蓝图,在构想与行动中逐渐展开。

打造生态监测设备“样板间”

EcoTest在百日紧锣密鼓的筹备中,不断更新着进度条。

从2025年3月8日21世纪中心组织召开第一次工作会议,成立领导小组、专家组和工作组,到4月制定工作方案,5月开展野外踏勘,6月进行技术方案论证,50余家科研单位反复沟通打磨,大到试验技术方案,小到设备调试细节,力求确保每一台设备能够在复杂场景中经受“真刀真枪”的考验。

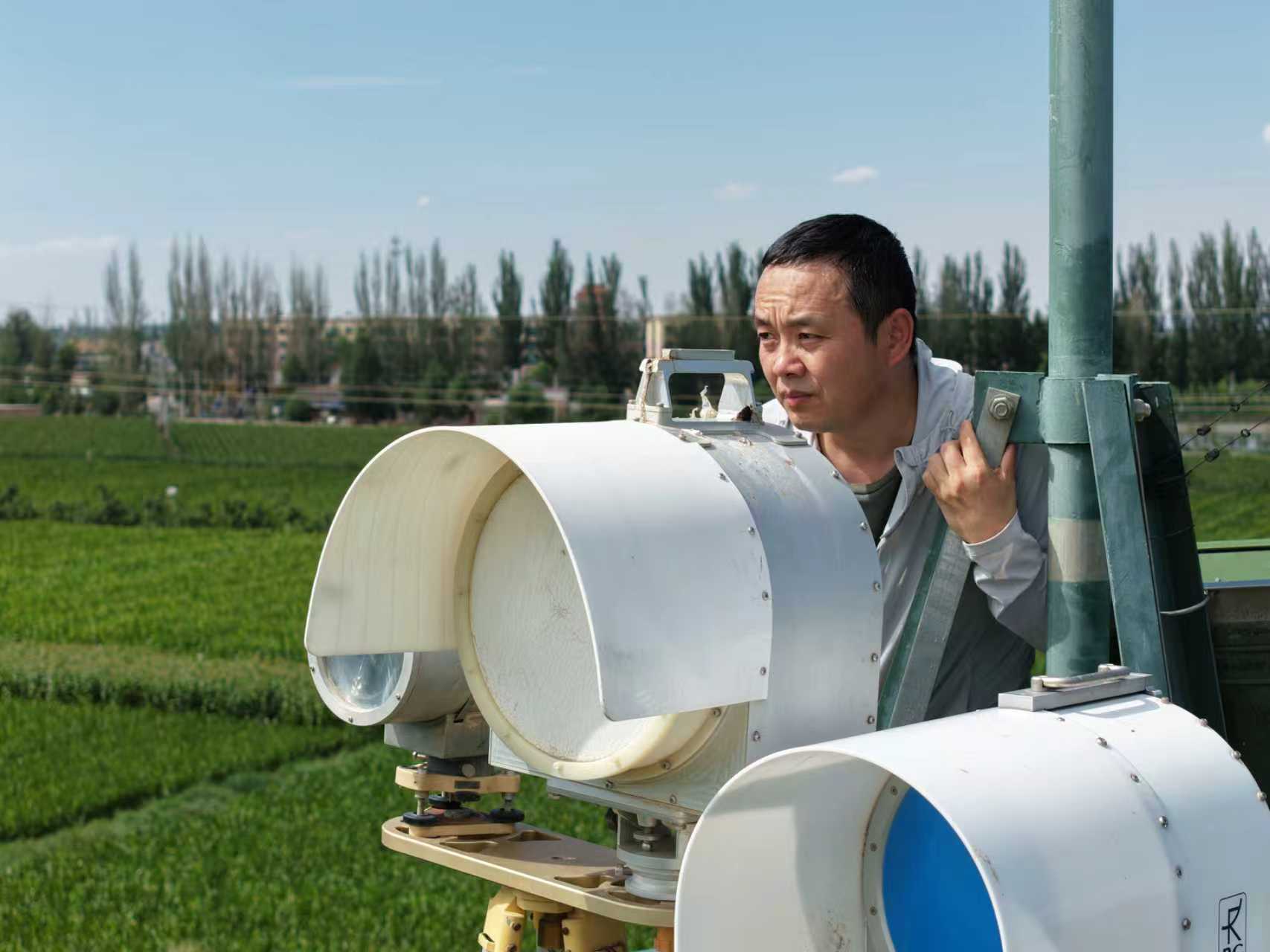

图为工作人员正在调试双波段闪烁仪。

“比如,在技术方案层面,我们需要考虑空、天、地如何协同配合,形成空天地一体化的生态监测技术体系与规范;在实施策略方面,一方面要考虑联合测试的科技增量,另一方面又要兼顾当前的监测任务需求,边研究、边产出、边应用。”全占军介绍。

7月23日、24日,随着监测设备进场就位,EcoTest迎来联合测试的一次全面检验——现场核查。

在黑河乌江桥河道、大满超级站、花寨子荒漠站、祁连山森林站、黑河遥感站等一线监测站点,EcoTest生态专项总体组专家与同行专家深入现场,实地查验设备性能。

众多“黑科技”在此期间亮相。据了解,这批在黑河流域“上新”的设备,涵盖生态系统碳收支、生态水文、生物/植被参量等领域,共有28套地面设备、6套空天设备。此外,物联网监测系统、新型遥感无人机等多项技术也应用于此次大型试验中。

图为工作人员正在检修机载涡动相关系统。

刘绍民向记者打了个比方:“我们就像在黑河流域打造了一个生态监测设备的‘样板间’,让所有的设备齐聚一堂。原来,在测试过程中,我们往往只能关注到部分设备的性能与运行情况。现在,一个‘样板间’展示在大家面前,为我们开启了考察生态监测的全域视角。”

“这批设备/技术能够较好地适应黑河流域农田、森林、荒漠等不同生态环境的监测需求,在野外真实场景下展现出良好的精准性、可靠性与稳定性。”在监测站点,现场核查组的专家们纷纷对EcoTest的前期筹备与野外运行状况、联合测试与集中示范的科研组织模式予以肯定。

就此,EcoTest正式进入实战化阶段,34套设备及技术将在野外真实场景中接受最严苛的检验。

解决黑河流域生态监测“卡脖子”难题

34套设备及技术各有特点,涉及领域广,测试范围大。那么,如何制定一套完整的设备测试评价标准体系?

参与EcoTest的科研团队探索出一套自下而上的工作机制。刘绍民介绍:“科研团队依据21世纪中心颁布的生态环境技术领域测试/验证/应用管理规范,为每台设备量身定制了一份野外场景测试大纲。此外,联合测试组依据黑河流域设备/技术实际应用场景,结合各方诉求,编写出一套完整的设备联合测试技术方案。”

在生态系统碳收支监测设备联合测试现场,10套地面、塔基设备伫立于此,为碳源汇核算提供了可靠依据。“我们在现场设置了开路与闭路涡动相关系统和监测多种温室气体浓度的设备,它们共同织起了一张精密的监测网络,能够捕捉生态系统碳收支浓度、通量与储量数据。”刘绍民说。

针对高寒、干旱等极端生态环境下水循环关键参量监测的“卡脖子”难题,本次联合测试开出“良方”。在测试现场,8台自主研发的地面、塔基、移动式、机载生态水文监测设备“各显神通”。从山区冰冻圈高寒环境的原位冻土含冰量自动观测仪、无人车载冰川厚度探测仪、车载雪水当量观测仪,到干旱环境的无人机载径流量测量系统、车载多频地下水位探测仪,再到无人机载蒸散发观测系统等。无论处于怎样的极端环境,这些“利器”都能及时监测上、中、下游关键水储量和通量,实现对黑河流域的精准把脉。

生物/植被参量监测设备对生态系统进行“精准画像”。14套地面、塔基及机载设备,对森林和农田等生态系统的物候、植被结构、生物量等关键生物/植被参量进行无损、精细、高频次的立体观测,实现从三维扫描植物体积,到利用激光诱导荧光探测光合作用效率,再到叶面积指数的分布式测量等。

图为工作人员正在测试植被冠层导度观测仪。

此外,空天地一体化监测试验也是本次试验的“重头戏”。试验动用了超过10颗国内外卫星,5种固定翼和5种旋翼无人机,搭载可见光—多光谱—高光谱—热红外—微波—激光雷达全波段、多模态载荷,覆盖空域范围超过1500平方公里,构建了空天地一体化“生态天眼”。

全占军介绍:“这套网络旨在实现对黑河流域重点区域碳水通量,植被、生态水文、气象等参量的高分辨率捕捉,借助物联网技术等进行多设备、多站点、空天地的协同监测,真正打通一条‘从天上到地下’的观测链路。”

在黑河流域,这批生态监测研发成果正从实验室走向真实场景。但刘绍民表示,开展联合测试并不是EcoTest的最终目的。“我们希望通过测试过程提升设备性能,使其尽快得到大范围的应用,让一台台样机变成真正落地的产品。”

“未来,我们将通过开展黑河流域空天地一体化生态监测技术检验与应用示范,形成空天地一体化生态监测技术体系,为提升我国生态脆弱区监测与监管水平提供系统性解决方案;打通科研成果向业务应用转化的‘最后一公里’,谋划推动与打造国家生态环境综合观测试验场,积极推进生态脆弱区生态保护与修复、资源高效利用与可持续发展,守护国土空间绿水青山底色。”全占军表示。