近年来,北京市细颗粒物PM2.5年均浓度连续四年稳定达标,十年间降幅达64.2%,重污染天减少95%,万元GDP二氧化碳排放量保持全国省级地区最优水平。

成绩的背后,离不开北京生态环境领域科技体制改革这个强力引擎。日前,北京市生态环境局向社会发布了生态环境领域科技体制改革创新驱动高水平生态保护走绿色发展之路做法与成果。

三轮“源解析”方法学深入挖“根”

污染治理的关键是找到污染物的来源。蓝天保卫战中,开展PM2.5组分分析就是为了解决这个关键问题。据介绍,北京市在全国首创综合源解析方法学,于2014年、2018年、2021年连续发布三轮PM2.5来源解析,量化分析北京市PM2.5来源组成和区域传输影响,精准识别污染来源、污染成因,为科学制定不同阶段的大气污染治理措施提供了充分依据。根据来源解析的结果和变化,北京市陆续制定了2013年—2017清洁空气行动计划、2018—2020打赢蓝天保卫战三年行动计划、“十四五”持续改善空气质量行动计划。空气质量持续改善,蓝天白云成为常态,充分表明了大气治理“北京奇迹”背后科技创新的重要支撑作用。

“PM2.5源解析的研究工作从2013年开始坚持不断完善、持续开展,已发布的三轮来源解析结果,不仅助力了北京空气质量大幅改善,还在国内30多个重点城市应用,推动了我国重点区域大气PM2.5浓度的快速显著改善。”北京市生态环境监测中心主任沈秀娥表示,这个项目获得了北京市科学技术进步一等奖。

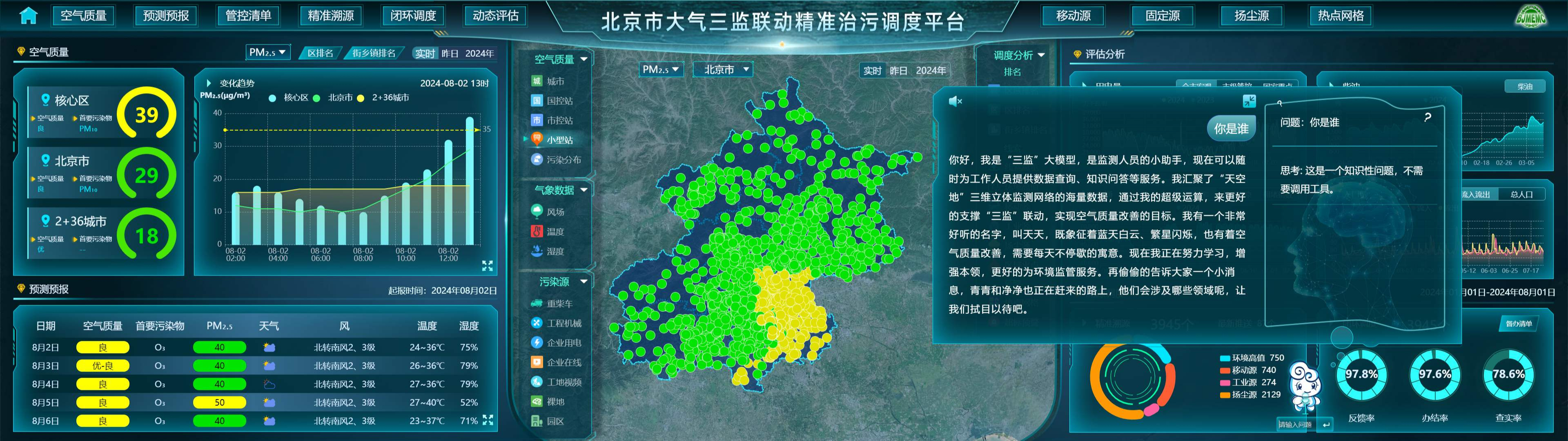

“三监联动”智能算法精准治“源”

沈秀娥表示,“源解析”的目的是通过“溯源”找准“病根”,“病根”找到了就要从源头上治理。如何快速精准有效治“源”呢?

北京市生态环境局科技与国际合作处处长李丽娜在发布会上介绍,近年来,北京市研发建成“天上看、地上巡、数据联、电量核”新一代智能监测网络,开发“监管统筹、监测感知、监察执法”的“三监联动”智慧调度平台,形成智能感知、智能识别、智能分析、智慧决策的全链条智慧化技术支撑体系。这套新型大气治理范式成为污染治理的“千里眼”“顺风耳”和“智慧大脑”。

“三监联动”很好地解决了传统治理“分散而治”的痛点,构筑了“智能感知—智理数据—智能识别—智慧决策”完整链条,建成“监测一张网、结果一张图、问题一张单、联动一体化”的集成管理和可视化平台,实现了多部门、多层级的紧密协作和高效联动。

上述体系在全市布设了20余万个智慧感知点,创新应用20余种算法,目前已累计推送覆盖大气、水、土壤等多要素的大数据线索问题1.6万余条,精准度达到70%以上,支撑非现场执法比例提升至40%,执法监管效能大幅提升。

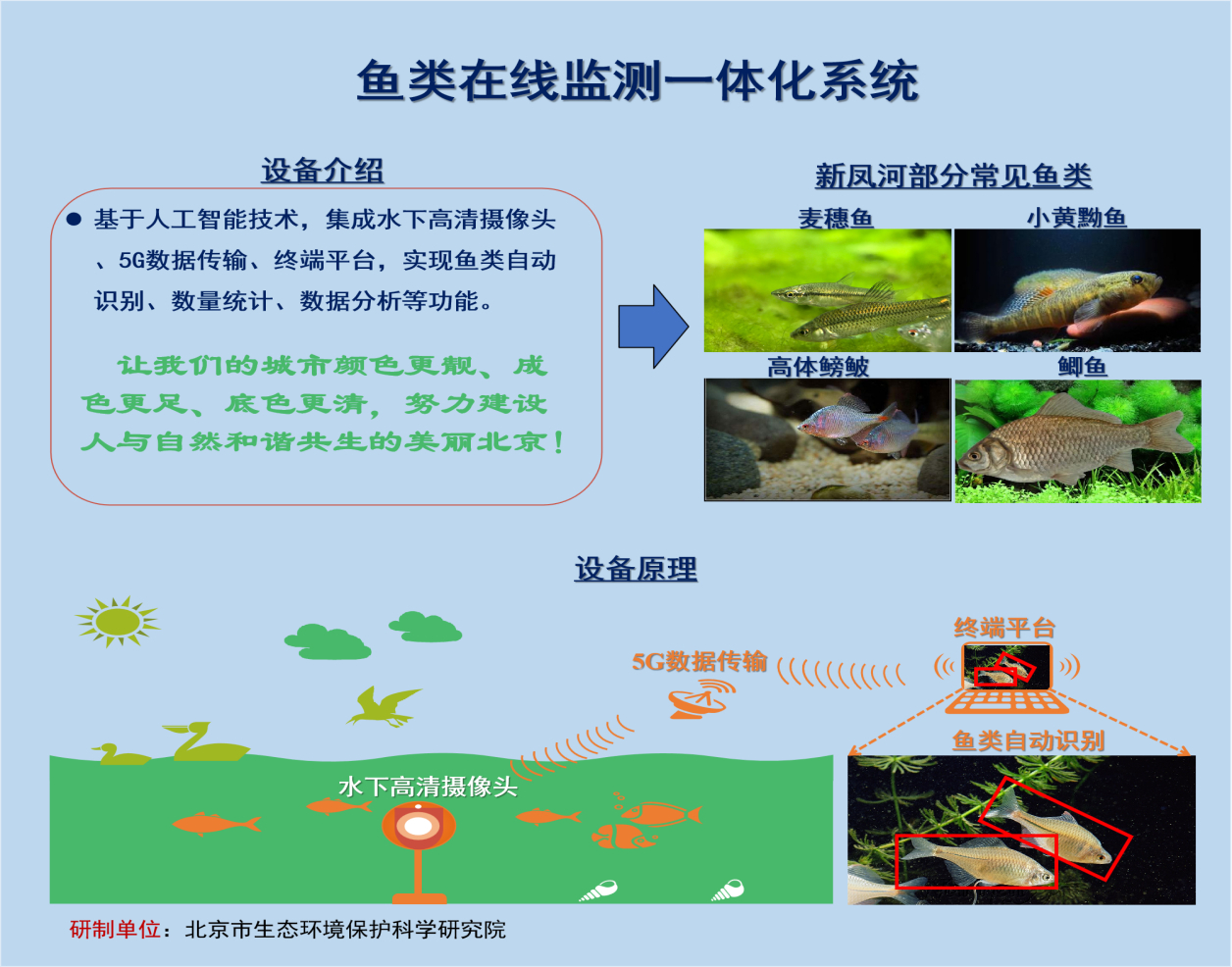

5G“鱼脸识别”无损护“生”

“‘鱼脸识别系统’就像是水生态的‘听诊器’,目前我们已在北京永定河、北运河、潮白河及大清河等重要水系布设了这套系统。”北京市生态环境保护科学研究院院长夏天翔在发布会上介绍了5G“鱼脸识别”传输及人工智能技术最新研究成果应用。

夏天翔表示,如何对鱼类进行水下无损连续监测一直以来就是个难题。原来鱼类监测主要是靠人工网捕定期监测,这种方法受场地、时间限制,效率低。为了破解这个难题,在市生态环境局指导下,北京市环科院研发了鱼类在线监测一体化系统,实现了对特定水域的“鱼口普查”,科研人员亲切地叫它“鱼脸识别”系统。

这个系统融合了5G传输及人工智能技术,包括水下全视角高清摄像头、实时传输图像平台、鱼类智能识别模型等。

通过模拟、现实场景预训练及深度学习方法,水下运动物体追踪及目标物解析算法,水草自清洁技术等,解决了水下弱光、逆光、水域浑浊、游动对象捕捉难、水草遮挡等多种困难,实现了鱼类在线连续观测和识别。