总面积约37平方公里,常住人口92.93万人的超大城市核心区,人口密集、楼宇林立,如何解决大气污染难题?

上海市静安区破题的答案是——“探索小尺度空间空气质量精细化管理模式”。

“我们将治理思路由大转小,借助大数据和人工智能的力量,对传统粗放被动的管理方式进行流程重构,实现对区域大气环境的精细感知、精准溯源、分类决策以及闭环管理。”上海市静安区生态环境局副局长汤旭芳介绍道。

近日,在“首届中国人工智能赋能城市治理优秀实践案例”评选中,上海市静安区数据局和静安区生态环境局联合报送的《静安区大气精细化管理特色应用场景》案例脱颖而出,获评“特色案例”。

织起“公里级”空气质量动态化监测网

静安区作为超大城市的核心区,传统工业污染源近年来逐渐退出历史舞台,以餐饮、汽修、建筑工地为主的生活源成为主要的污染来源,大气污染防控面临区域传输、面源污染以及本地污染的叠加影响。

“在一个相对不大的面积范围精准开展大气治理,就像‘螺丝壳里做道场’。原有的国控、市控点位于静安、长宁、普陀区三区交界处,不能完全反映静安区大气环境现状。想更准确地抓到污染源,要监测先行,但是究竟怎么监测?”这是上海市静安区环境监测站副站长李挺在精细化管理平台创建之初,反复思考的问题。

一张“公里级”密度的空气质量动态化监测网络在静安区织起。在已有的1个国控和3个市控点位基础上,静安区完成覆盖全区所有街镇的27个区控空气微站点位布设,构建起国控、市控、区控三级物联精细感知网络体系。

“静安区是一个由南及北的靴型狭长通道,南部是高端商业区,中部是产城融合区,再往北则是老城区和工业园区。在布设点位的时候,我们充分考虑了上下风向和每个区域不同的污染特点,基本达到了千米级的密度分布。”李挺介绍道。

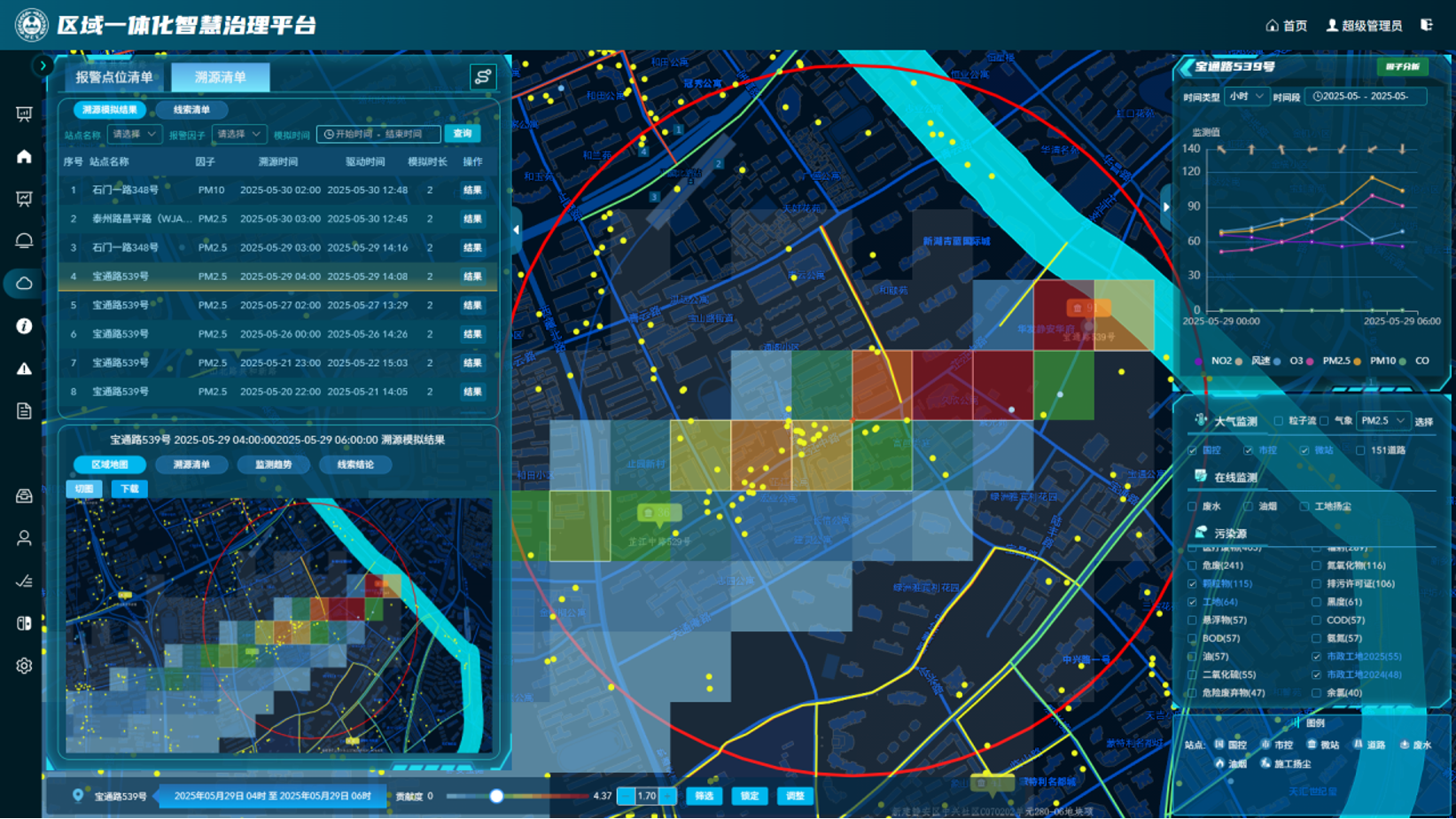

图为区域一体化智慧治理平台。静安区生态环境局供图

摸清污染源底数,是开展精细化治理的另一基础。2023年,静安区生态环境局开始启动固定污染源全域纳管工作。结合固定污染源的污染类型,企业被贴上了不同的污染因子标签,纳入污染源数据库。

在做好污染源存量统计的基础上,静安区也及时摸清新增企业的“家底”。对新开设的餐饮、小型医疗机构等企业,及时做好数据跟踪,汇总新增的法人数据及证照信息,联动街镇线下核查数据,实现数据动态更新,搭建起汇集1万多条数据的污染源管理库。

构建全过程数字化管理闭环

一张精准感知的大气监测网络铺开之后,下一步,便是准确揪出污染物的源头。

但是,常规的中尺度大气污染溯源模型并不适用于静安区的现状。“可能凭借一个中尺度模型,就把整个静安区的面都覆盖了,这就必须要求我们开发一套自己的模型。”汤旭芳说。

静安区把目光聚焦于“小尺度”,以FLEXPART—WRF模型为基础,探索构建出一套精确到百米级的分析网格。这套网络辅以小时级气象分辨率,通过模型嵌套运算,结合站点数据,模拟污染贡献度,实现小尺度空气质量污染的线上实时溯源。

依托区域一体化智慧环境数字平台,一条污染线索到底是怎么生成的?

静安区生态环境局法治综合科四级主任科员黄重文介绍了其中的流程:“当平台数据异常时,系统会发出自动预警。我们结合污染因子时空变化和模型溯源结果,能够快速锁定污染源空间区域。根据固定污染源库筛选污染因子,进一步缩小污染源分布范围,形成一个污染源清单。再结合系统车载移动监测、工地扬尘在线数据等进行比对,最终生成一条对应的现场管理线索。”

图为静安区建筑工地联合执法现场。静安区生态环境局供图

“平台用起来很顺手。”静安区生态环境局大气与水环境管理科科长张苹说,“固定污染源底库,国控、市控站点,27个微站,工地在线监测扬尘等数据都集成在一个平台上。通过分级功能以及多维数据比对功能,我们很容易找到想看的数据,避免了‘撒胡椒面’式的监管。”

顺着生成的污染源线索,接下来将如何开展行动?

“下一步是分类决策环节。通过一体化平台,我们会对污染源清单、圈定排查范围、主要污染因子监测情况进行复核,以数字化的形式将管理任务和线索派发给部门、街镇或者第三方。及时开展执法或者现场巡查检查,并将相关的处置结果实时在线反馈给平台。”张苹介绍道。

一条“实时感知—快速溯源—及时处置”的全过程数字化管理闭环,就此形成。

打通内外协同联动机制

2023年4月17日,区域一体化智慧环境数字平台上线当日,便成功捕捉到了一条线索,迎来首战告捷。

当日,在静安区陕西北路海防路微站点,出现PM10浓度超标7小时的情况,同时伴随细颗粒物、PM2.5高值,并在凌晨两点出现极大值。

“我们工作人员当时在审核时,考虑到凌晨出现这种现象是很异常的。站点周边有很多工地,有没有可能是周边工地夜间施工造成的影响?”李挺和同事依据经验,得出了初步判断。

果不其然,工作人员在同步核查站点邻近几个工地扬尘在线数据时,发现某工地在当天凌晨两点扬尘在线监测数据出现一个极值,猜想得到进一步印证。

随后,这条线索被提交给管理科室和执法大队。执法大队在开展线下排查时,发现相关工地在并未夜间施工审批的情况下,确实存在货物装卸的作业行为。

“平台上线第一天,我们就见证了一条线索从发现到应用落地的过程,这给整个团队注入了很大的信心和动力。从数据分析端就能找出污染源,这也是我们开展大气精细化管理工作最初的目的和意义。”李挺说。

精细化的管理,帮助静安区生态环境局工作人员捕捉到不少平日难以留意的细节。2024年正月初一,宝华寺附近100处的微站发生监测数据突高情况,经检查,实际是由人们去寺庙上香引起;某站点19时左右出现高值,根据设备高值抓拍,发现有土方车辆经过……

自2023年4月平台上线以来,共完成溯源300余次,发布问题线索205条,启动各类巡查检查200余件(次)。

图为静安区大气精细化管理流程图。静安区生态环境局供图

要把空气质量改善落到实处,离不开多方协同配合。在内部,静安区生态环境局建立三监联动机制。环境监测站的工作人员发现污染线索后,将信息交由大气与水环境管理科,业务科室经研判后,再将监管线索反馈给执法大队;在外部,静安区生态环境局和属地街道、城管执法局等形成“3+X”的分工处置流程,将溯源清单和现场线索派发到部门和街道,打通部门、街镇与第三方协作链路。

精细化管理成效体现在一则则数据里。2024年,静安区PM10浓度为38.3μg/m3,低于全市平均12.2%,位居全市前列、中心城区第一位。

“借由这一智慧化应用平台,我们实现了大气治理从‘被动应对’转为‘主动把脉’,将生态环境治理纳入整个城市的综合治理。未来,希望能以数字化的手段持续、高效地赋能城区精细化治理,在超大城市核心区生态环境治理体系现代化建设中不断探索实践。”汤旭芳表示。